| 大元 | |||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1368年-1388年或1635年 | |||||||||||

| 京城 | |||||||||||

• 1368年-1369年 | 上都 | ||||||||||

• 1369年-1370年 | 應昌 | ||||||||||

• 1370年-1388年 | 哈拉和林 | ||||||||||

| 國君姓氏 | 孛兒只斤 | ||||||||||

| 君主 | 3 | ||||||||||

• 1333年-1370年 | 惠宗孛兒只斤·妥懽貼睦爾(開國) | ||||||||||

• 1378年-1388年 | 天元帝孛兒只斤·脫古思帖木兒(亡國) | ||||||||||

| 語言 | 蒙古語、漢語、女真語[1] | ||||||||||

| 興衰 | |||||||||||

• 1368年9月14日 | 明將徐達攻陷大都,惠宗撤退至上都,北元開始 | ||||||||||

• 1388年11月1日 | 也速迭兒殺害天元帝,大元國號廢除,北元滅亡 | ||||||||||

• 1635年6月12日 | 額哲投降後金,大蒙古國正式滅亡 | ||||||||||

| 宗教 | 薩滿教、藏傳佛教 | ||||||||||

| |||||||||||

| 今屬於 | |||||||||||

北元(蒙古語:ᠤᠮᠠᠷᠠᠲᠤ ᠥᠨ ᠥᠯᠥᠰ,1368年9月14日-1388年11月1日[注 1]或1635年6月12日[3])是由孛兒只斤家族退居蒙古高原之後統治的元朝殘存政權[4]。北元始於元惠宗至正二十八年(1368年,明太祖洪武元年),終於元天元帝天元十年(1388年,明太祖洪武二十一年),為「都沁·都爾本」[註 1](明朝稱韃靼與瓦剌)所取代。[5]

至正二十八年(1368年),明太祖朱元璋建立明朝,之後派遣徐達領兵進攻元朝首都大都,元惠宗妥懽貼睦爾被迫放棄大都,北走上都。[4][6]因國號仍稱「大元」,以其地處塞北,故稱之為「北元」。[7][8]此時的北元仍控制著中書省的西部地區、嶺北行省、遼陽行省、甘肅行省、陝西行省,以及位於西南的飛地雲南行省等省份,與南邊的明朝形成南北對峙的局面。[9][10]經過與明朝的幾次戰爭,北元先後失去幾十萬兵力,再也無力南下與明朝相爭,元惠宗試圖恢復中原故土的企圖徹底失敗。[11]元惠宗病重時,皇太子愛猷識理達臘已總理軍國重事,元惠宗死後即位,是為元昭宗。於1370年建年號「宣光」,立意仿效周宣王姬靜、漢光武帝劉秀等中興帝王一樣中興大元,恢復元朝在中原的統治。[12]宣光八年四月十三日(1378年5月10日),元昭宗去世,其弟元天元帝脫古思帖木兒繼位,繼續和明朝對抗,屢次進攻明朝邊境。天元十年十月初三日(1388年11月1日),也速迭兒殺害元天元帝,廢除大元國號,國號復稱「蒙古」,北元滅亡。[13]北元的滅亡,對於明朝而言是失去了政治上的敵人,蒙古已經成為了「邊患」,而不再是前一個中原王朝的殘餘勢力。[14]

自1388年阿里不哥的後裔也速迭兒殺害元天元帝,並篡位稱汗之後,蒙古開始逐漸分裂為東部韃靼(蒙古本部)、西部瓦剌、兀良哈三大部落。元天元帝敗亡之後歷經四代傳至坤帖木兒,鬼力赤於1402年殺害坤帖木兒,繼而登上大汗之位。[2]1438年,瓦剌部的脫歡扶植大汗脫脫不花擊敗同時並立的大汗阿岱,統一了蒙古諸部。[15]1449年,脫歡之子也先入侵明朝,俘虜明朝皇帝明英宗朱祁鎮,史稱土木堡之變。達延汗與滿都海哈屯在15世紀重新統一蒙古諸部,史稱達延汗中興。然而,達延汗在帝國以封地的名義分封於其兒子與親戚,導致了帝國統治的權力下放。[16]儘管權力下放,但是達延汗與蒙古貴族之間仍保持著良好的關係,孛兒只斤家族的內鬥並不嚴重,直到林丹汗統治期間(1604年-1634年),蒙古內部的紛爭中削弱了自身的力量。1635年6月12日,林丹汗之子額哲投降清太宗皇太極統治的後金,元太祖成吉思汗建立的大蒙古國歷經430年之後正式宣告滅亡。[3][17]

國號

定義

1368年至1635年之間存在的蒙古政權有多種名稱,其中包括「北元」。與元朝一樣,「大元」國號在1368年至1388年之間正式使用。元天元帝死後,「大元」國號與中國皇帝尊號被篡位的也速迭兒廢除,因此「北元」這個名稱有時候在使用上受到限制,僅指代1368至1388年。「北元」的「北」用於區分1271年建立的元朝和1368年以後的政權。「大元」國號在達延汗統治期間短暫重新啟用,其汗號「達延」來自「大元」的音譯。[18]此外,有證據表明,脫脫不花與也先在統治期間也曾經重新啟用「大元」國號與漢制稱號。[18]

在英語中,「北元」一詞通常用於涵蓋1368年至1635年的整個蒙古歷史。除了「大元」(1388年之前與達延汗統治期間)之外,蒙古人仍然繼續稱作「大蒙古國」。在某些現代文獻中,它也被稱為「後蒙古帝國」、「蒙古汗國」[19],儘管大多數這些英語術語也可以指代在13-14世紀的蒙古帝國或元朝。

在蒙古歷史中,這一時期也稱為「四十與四的蒙古政治分裂時期」,意思為四十個東部蒙古部落和四個西部蒙古部落的政治分裂時期。[注 2]此外,蒙古史學還使用「政治分裂時期」、「蒙古的政治動亂時期」以及「14-17世紀的蒙古帝國時期」等。[20][21]

爭議

在中外蒙古史學者的論著中,屢見「北元」一詞,但是長期以來,對於這一史學概念的使用範疇卻眾說不一。爭論的焦點就是「北元」是指1368年-1388年這20年間的蒙古還是指1368年-1635年這268年間的蒙古。傳統說法是1402年鬼力赤殺害坤帖木兒,為北元時期結束的時間。[2]關於這個問題,蔡美彪與曹永年曾作過深入探討,認為「北元」應適用於元天元帝脫古思帖木兒敗亡而止,即1388年,此後大元國號已取消,仍稱蒙古。[22][23]大元國號的廢棄一定意義上意味著蒙古政權放棄爭奪中原的目標,轉為立足於蒙古本身。

北元歷史

蒙古歷史系列條目

| |||

|---|---|---|---|

| 漢族地區 | 外蒙古地區 | ||

| 戰國時期 前476年–前221年 |

匈奴 | 東胡 | |

| 秦 前221–前207 | |||

| 兩漢 前202–220 |

南匈奴 | 北匈奴 | 鮮卑 |

| 鮮卑 | 丁零 | ||

| 魏晉南北朝 220–589 |

柔然 | 高車 | |

| 隋 581–619 |

突厥汗國 | 鐵勒 | |

| 唐 618–907 |

東突厥 | ||

| 薛延陀部 | |||

| 單于都護府·安北都護府 | |||

| 後突厥汗國 | |||

| 回鶻汗國 | |||

| 五代十國 907–979 |

契丹 | 阻卜 | 黠戛斯 |

| 宋 960–1279 |

遼 | 克烈 | 乃蠻 |

| 蒙兀 | |||

| 蒙古帝國 | |||

| 元 1271–1368 |

嶺北行省 | ||

| 明 1368–1644 |

北元 | 瓦剌 | |

| 韃靼(東蒙古) | |||

| 喀爾喀蒙古 | |||

| 清 1644–1912 |

清代蒙古 內屬·外藩·烏里雅 | ||

| 中華民國 1912–1949 |

蒙古地方(自治) | ||

| 偽「大蒙古國」 | |||

| 中華人民 共和國 1949至今 |

蒙古人民共和國 蒙古國 | ||

| 文化 · 地理 | |||

| 泛蒙古主義 | |||

退居草原

元惠宗至正二十八年正月初四日(1368年1月23日)明太祖朱元璋建立明朝,統一南方,令徐達北伐中原,徐達率領的軍隊逼近大都。[24][25]至正二十八年閏七月二十七日(1368年9月9日),元惠宗命淮王帖木兒不花監國,慶童為中書左丞相;至正二十八年閏七月二十八日(1368年9月10日),元惠宗提議撤離至上都,失列門及知樞密院事黑廝、宦者趙伯顏不花諫言不可行,應留下固守大都,元惠宗不聽,夜半開大都的健德門北走上都,率皇太子愛猷識理達臘、後妃、臣僚等撤離大都。[26][27]至正二十八年八月初二日(1368年9月14日),明軍從大都的齊化門攻城而入,監國淮王帖木兒不花等人殉國,元朝在中原的統治結束,回到本土蒙古草原。[26][28]

元惠宗撤離大都後,繼續使用「大元」國號,當時高麗人稱作「北元」。[7][8]這時候,元朝除了據有嶺北等處行中書省、遼陽等處行中書省、甘肅等處行中書省等行省之外,擴廓帖木兒、李思齊、張良弼等元朝將領還武裝控制著陝西等處行中書省及中書省的西部地區(今山西省),在西南雲南等處行中書省仍奉北元正朔。[9]此外,北元與高麗國以及今新疆維吾爾自治區、中亞細亞等地仍舊保持著政治與經濟上的聯繫。[29]

中原盡失

至正二十八年八月初四日(1368年9月16日),元惠宗到達上都。[30]至正二十八年九月二十八日(1368年11月8日),明將常遇春攻陷保定,再攻陷真定。至正二十八年十月初三日(1368年11月13日),明將馮勝、湯和攻陷懷慶,澤州、潞州也相繼被攻陷。[31]至正二十八年十二月初一日(1369年1月9日),明將徐達攻陷太原,擴廓帖木兒敗走甘肅行省;至正二十九年正月二十五日(1369年3月3日),常遇春攻陷大同,元朝失去中書省的西部地區。[32]

至正二十九年三月初六日(1369年4月12日),明將徐達攻陷奉元,改奉元為西安,元將張良弼敗走;至正二十九年三月十二日(1369年4月18日),明將常遇春攻陷鳳翔,陝西行省平章李思齊敗走臨洮。[33][34]至正二十九年四月初一日(1369年5月7日),晃火帖木兒、也速分成二路以大都為目標進軍。至正二十九年四月初七日(1369年5月13日),也速進攻永平失敗。至正二十九年四月十一日(1369年5月17日),明軍攻陷鞏昌,總帥汪靈、真保等人投降,忽都帖木兒留守上都。至正二十九年四月十三日(1369年5月19日),李思齊投降。[35]

至正二十九年六月初五日(1369年7月8日),也速與明將常遇春於全寧開戰,也速最後戰敗。至正二十九年六月十二日(1369年7月15日),明軍攻陷大興,中書右丞脫火赤被俘虜。至正二十九年六月十三日(1369年7月16日),明軍逼近上都,元惠宗撤離上都,當天到達應昌。河南王普化、中書平章政事鼎住等人留守上都。至正二十九年六月十五日(1369年7月18日),晃火帖木兒率領的元軍於新開嶺一戰敗於明軍,晃火帖木兒戰死。至正二十九六月十七日(1369年7月20日),明將常遇春攻陷上都,河南王普化、中書平章政事鼎住等人殉國。[36]至正二十九年七月十九日(1369年8月21日),擴廓帖木兒的手下將領韓札兒攻克原州,又攻克涇州,想要藉此救援慶陽。明將馮宗異自驛馬關率領明軍迎擊,韓札兒的元軍敗退。[37][38]至正二十九年八月二十一日(1369年9月22日),徐達攻陷慶陽,元將張良臣戰死,陝西等處行中書省失陷。[39]

至正三十年正月初三日(1370年1月30日),明太祖發動第一次北伐,派遣明將徐達、李文忠、湯和分成三路來犯,三寶奴持元惠宗的詔書徵召擴廓帖木兒。[40]至正三十年(1370年)二月,明將李文忠攻陷興和,進軍察罕腦兒,平章政事竹貞戰敗被擄。[41][42]至正三十年四月初七日(1370年5月2日),擴廓帖木兒與明將徐達於沈兒峪交戰,擴廓帖木兒戰敗而退走哈拉和林 ,其麾下元軍盡皆投降明朝。[43][44]

至正三十年四月二十八日(1370年5月23日),元惠宗因痢疾在應昌去世,享年51歲。[45]皇太子愛猷識理答臘在應昌繼承皇位,是為元昭宗,並於1371年改元宣光。至正三十年五月初九日(1370年6月3日),太尉蠻子、平章政事沙不丁、朵兒只、八剌等人率領的元軍敗於明將李文忠,開平丟失,平章政事上都馬等人投降;太尉買驢於落馬河與明將孫興祖一戰,兵敗戰死。[46]至正三十年五月十六日(1370年6月10日),明將李文忠攻陷應昌,元昭宗次子買的里八剌與后妃皆被明軍擄獲,元昭宗撤至哈拉和林,擴廓帖木兒在不久之後也到達哈拉和林,元昭宗於國事上重用他,並堅持抵抗明軍。[45][46]

宣光元年二月二十八日(1371年3月15日),元朝遼陽行省平章劉益派遣右丞董遵、僉院楊賢投降明朝,進獻降表、遼東地圖及所屬兵馬錢糧的數額,明朝控制遼東地區(今遼寧省南部)。[47][48]然而之外的遼陽行省仍由元朝太尉納哈出控制,納哈出屯兵二十萬於金山(今遼寧省昌圖金山堡以北遼河南岸一帶),自恃畜牧豐盛,與明軍對峙了十幾年,多次拒絕明太祖的招撫。

鎮守雲南行省的元朝梁王把匝剌瓦爾密,在元朝對中國的統治結束,退居蒙古草原後依然繼續忠效之;宣光元年(1371年),明太祖派湯和等人領兵攻滅據有四川的明玉珍的明夏政權,並且多次遣使勸降梁王未果。

冀望中興

擴廓帖木兒仍然在漠北多地與明將徐達等人作戰。明太祖曾多次寫信詔降,但擴廓帖木兒從不理會,被明太祖稱為「當世奇男子」。[49]宣光二年正月二十六日(1372年3月1日),明太祖發動第二次北伐,徐達從雁門出發進攻哈拉和林,負責中路;李文忠則是從居庸出發,經應昌進攻哈拉和林,負責東路;馮勝從蘭州出發攻取甘肅行省,負責西路。[50]宣光二年三月二十日(1372年4月23日),擴廓帖木兒先是與明將藍玉在土剌河(今土拉河)一戰佯敗,誘敵深入。[51]宣光二年五月初六日(1372年年6月7日),擴廓帖木兒的元軍於嶺北行省大破明軍,負責中路的徐達的明軍陣亡萬餘人。[52][53]元朝太師哈剌章在土剌河與阿魯渾河(今鄂爾渾河)一帶與負責東路的明將李文忠交戰多日,哈剌章的元軍於宣光二年六月二十九日(1372年7月29日)這天敗退。[54]李文忠的明軍追至稱海時,各路元軍會合之後又發動攻勢。李文忠認為無法取勝,雖未像中路的徐達一樣慘敗,但是明將曹良臣等人也戰死沙場,損失慘重,就決定撤兵而回,只有負責西路的馮勝的明軍連戰連捷。[55]宣光二年六月初三日(1372年7月3日),元軍在瓜州、沙洲兩地敗於馮勝,元朝被明朝奪取甘肅等處行中書省。[56]自此之後,明軍十幾年不再進攻漠北。[53]

宣光三年二月初三日(1373年2月25日),元昭宗派遣伯都帖木兒、玉山不花出使到訪高麗國,以璽書賜高麗恭愍王王顓:「頃因兵亂,遷於北。今以擴廓帖木兒為相,幾於中興。王亦世祖之孫也,宜助朕復正天下。」二人剛入境時,恭愍王想要派人殺害伯都帖木兒等人,群臣阻攔,於是北元使團被送到高麗國首都開城。宣光三年二月初六日(1373年2月28日),恭愍王在夜裡會見伯都帖木兒,說自己有眼疾,不能見太陽,只能待在夜裡,其意思是害怕明朝知道此事。宣光三年二月十三日(1373年3月7日),兩人只能返回北元,恭愍王也向北元獻上薴布。[7][57]

宣光八年四月十三日(1378年5月10日),元昭宗去世,其弟元天元帝脫古思帖木兒於宣光八年四月十六日(1378年5月13日)繼位,明年六月改元天元,其屬下丞相驢兒、哈剌章,國公脫火赤,平章完者不花、乃兒不花,樞密知院愛足等元軍將領聚眾於應昌與哈拉和林二地,對於明太祖的招降都堅持不從,繼續和明朝對抗,屢次進攻明朝邊境。[58]

大元終結

天元二年(1380年)二月,國公脫火赤、樞密知院愛足率領上萬元軍於哈拉和林屯紮,得知此事的明太祖發動第三次北伐,派遣沐英率領陝西等處承宣布政使司的明軍進攻北元。[59]天元二年三月二十一日(1380年4月26日),脫火赤、愛足的元軍於亦集乃與沐英的明軍交戰,最後在哈拉和林被擊敗,脫火赤、愛足被俘虜,其麾下元軍投降。同年冬季,平章完者不花也被明軍俘虜 [60][61]

天元三年正月初二日(1381年1月27日),乃兒不花率領元軍進攻明朝邊境。明太祖發動第四次北伐,派遣徐達、湯和、傅友德率領明軍迎擊。[62]天元三年四月十五日(1380年5月9日),徐達率領明軍分東西兩路出擊,灰山的元軍被傅友德的東路明軍夜襲而敗,人畜皆被奪取。北黃河(今西遼河)的元軍聞訊之後落荒而逃,明軍追擊,平章別里不花、太史文通等人被俘虜。[63]知院李宣與其部眾則是被從古北口出發,直搗高州、嵩州、全寧諸部,渡過臚朐河(今克魯倫河)的沐英的西路明軍俘虜。北元因此丟失全寧四部。[63]

天元三年九月初一日(1381年9月18日),明將傅友德、藍玉、沐英率軍南征雲南行省。[64]天元三年十二月十八日(1382年1月2日),司徒平章達里麻的元軍在曲靖的白石江敗於明將傅友德,達里麻被俘虜。天元三年十二月二十二日(1382年1月6日),認為局勢已經無法挽回的梁王把匝剌瓦爾密於晉寧州忽納寨自縊而死。[65][66]天元四年閏二月二十三日(1382年4月7日),明將藍玉、沐英攻陷大理,元朝大理總管段世投降明軍,至此明軍平定雲南等處行中書省全境,元朝在雲南的統治結束。[67][68]從1253年元世祖忽必烈滅大理國,到1382年明軍擊敗元軍奪取雲南,元朝統治雲南地區長達128年。[69]

天元九年(1387年),這時擴廓帖木兒已逝世,元軍也大多被消滅或投降明朝,唯獨納哈出仍擁有二十萬元軍駐軍於金山,數度窺伺遼東地區。[70]天元九年正月初二日(1387年1月21日),馮勝、傅友德、藍玉等人發動第五次北伐,目標是攻占納哈出的金山。[70][71]經過多次戰爭,天元九年六月二十九日(1387年7月14日),納哈出投降藍玉,元朝失去遼陽等處行中書省。[72]納哈出的投降對於北元而言不僅是一記沉重的打擊,也切斷了北元與高麗國之間的聯絡。

天元十年(1388年)三月,明將藍玉率領明軍十五萬發動第六次北伐,明軍從大寧出發,穿越過戈壁沙漠到達草原東部的慶洲。[73]天元十年四月十二日(1388年5月18日),藍玉在捕魚兒海(今貝爾湖)附近大敗元軍,俘虜元天元帝次子地保奴及妃主五十餘人、渠率三千、男女七萬餘,馬駝牛羊十萬;元天元帝與長子天保奴、知院捏怯來、丞相失烈門等數十人逃走。[74]元天元帝打算與丞相咬住在和林會合,行經至土刺河(今土拉河)時,遭遇其部將也速迭兒襲擊,與捏怯來等十六人逃走,元天元帝與咬住、太尉馬兒哈會合,前往投靠人馬眾多的闊闊帖木兒,後來因為大雪三日而不得前進;天元十年十月初三日(1388年11月1日),元天元帝與長子天保奴被也速迭兒派遣的大王火兒忽答孫、王府官孛羅擄獲,最後被以弓絃縊殺;捏怯來、失烈門派遣右丞火兒灰、副樞以剌哈、尚書答不歹等人率其部屬三千人投降明朝。[75][76]從1388年開始,也速迭兒廢除大元國號,也不再使用年號、帝號,北元滅亡。[13]

君主列表

生前合法在位的北元皇帝(共3位)

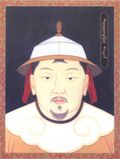

| 肖像 | 廟號 | 謚號 | 尊號 | 名諱 | 在世時間 | 年號 | 在位時間 | 陵寢 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 北元皇帝 | ||||||||

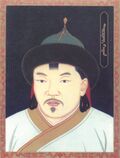

|

惠宗 [77][78] |

順帝 (明太祖朱元璋諡) [45][77][78] |

烏哈噶圖汗[79][80] | 孛兒只斤·妥懽帖睦爾 | 1320年5月25日-1370年5月23日 | 至正 | 1333年7月19日-1370年5月23日 | 起輦谷 |

| 宣仁普孝皇帝 (元昭宗愛猷識理達臘諡) | ||||||||

|

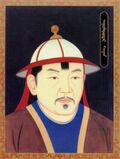

昭宗 [77][81] |

- | 必里克圖汗[81][82] | 孛兒只斤·愛猷識理達臘 | 1340年1月23日-1378年5月10日 | 宣光 | 1370年5月27日-1378年5月10日 | 起輦谷 |

|

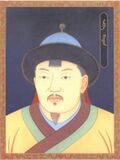

益宗 [83][84] |

- | 烏薩哈爾汗[81][82] | 孛兒只斤·脫古思帖木兒 | 1342年3月7日-1388年11月1日 | 天元 | 1378年5月13日-1388年11月1日 | 起輦谷 |

| 蒙古大汗 | ||||||||

| - | - | 卓里克圖汗[85][86] | 孛兒只斤·也速迭兒 | 1359年-1391年 | - | 1388年-1391年 | ||

| 恩克卓里克圖汗[85] | ||||||||

|

- | - | - | 孛兒只斤·恩克 | ?-1394年 | - | 1391年-1394年 | |

|

- | - | 尼古埒蘇克齊汗[87] | 孛兒只斤·額勒伯克 | 1362年-1399年 | - | 1394年-1399年 | |

|

- | - | 托歡汗[88] | 孛兒只斤·坤帖木兒 | 1377年-1402年 | - | 1400年-1402年 | |

| File:オルク・テムル・ハーン.jpg | - | - | 兀雷帖木兒汗 | 孛兒只斤·鬼力赤 | 1379年-1408年 | - | 1402年-1408年 | |

|

- | - | 完者帖木兒汗 | 孛兒只斤·本雅失里 | 1379年-1412年 | - | 1408年-1412年 | |

| File:Дэлбэг хаан 1395-1415.jpg | - | - | - | 孛兒只斤·答里巴 | 1395年-1415年 | - | 1415年 | |

| - | - | - | 孛兒只斤·斡亦剌歹 | 1387年-1425年 | - | 1415年-1425年 | ||

|

- | - | - | 孛兒只斤·阿岱 | 1390年-1438年 | - | 1425年-1438年 | |

|

- | - | 岱總汗[89] | 孛兒只斤·脫脫不花 | 1416年-1452年1月19日 | - | 1433年-1452年1月19日 | |

| - | - | - | 孛兒只斤·阿噶多爾濟 | 1423年-1453年 | - | 1451年-1453年 | ||

| - | - | 大元田盛大可汗[90] | 綽羅斯·也先 | 1407年-1454年 | 添元 | 1453年-1454年 | ||

| - | - | 烏珂克圖汗[91] | 孛兒只斤·馬兒古兒吉思 | 1448年-1465年 | - | 1454年-1465年 | ||

| File:Molon.jpg | - | - | 摩倫汗[92] | 孛兒只斤·脫古思猛可 | 1437年-1466年 | - | 1465年-1466年 | |

| File:Manduul.jpg | - | - | - | 孛兒只斤·滿都魯 | 1438年-1478年 | - | 1475年-1478年 | |

| - | - | 大元大可汗[93] | 孛兒只斤·巴圖蒙克 | 1464年-1517年 | - | 1480年-1517年 | ||

| 達延汗[94] | ||||||||

| - | - | 賽音阿拉克汗[95] | 孛兒只斤·巴爾斯博羅特 | 1490年-1531年 | - | 1517年-1519年 | ||

| File:Bodi Alagh Khan.jpg | - | - | 阿拉克汗[96] | 孛兒只斤·博迪 | 1504年-1547年 | - | 1519年-1547年 | |

| File:Daraisung.jpg | - | - | 庫登汗[97] | 孛兒只斤·打來孫 | 1520年-1557年 | - | 1547年-1557年 | |

| - | - | 扎薩克圖汗[98] | 孛兒只斤·圖們 | 1539年-1592年 | - | 1557年-1592年 | ||

| - | - | 徹辰汗[99] | 孛兒只斤·布延 | 1554年-1604年 | - | 1592年-1604年 | ||

| - | - | 庫圖克圖汗[100] | 孛兒只斤·林丹巴圖爾 | 1592年-1634年 | - | 1604年-1634年 | ||

| - | - | - | 孛兒只斤·額爾克孔果爾 | 1622年-1641年3月4日 | - | 1634年-1635年6月12日 | ||

註釋

參考文獻

引用

- ↑ E. P. Bakaeva; K. V. Orlova. Монгольские этнонимы:вопросы происхождения и этнического состава Монгольских народов [Mongolian ethnonyms: questions of the origin and ethnic composition of the Mongolian peoples] (PDF). Kalmyk Scientific Center. 2003 [2018-02-02].

- ↑ 2.0 2.1 2.2 張廷玉. 《明史‧卷三百二十七‧列傳第二百十五‧外國八 韃靼》 (中文).

而敵自脫古思帖木兒後,部帥紛拏,五傳至坤帖木兒,咸被弒,不復知帝號。有鬼力赤者篡立,稱可汗,去國號,遂稱韃靼雲。

- ↑ 3.0 3.1 曹永年. 内蒙古通史‧第二卷. 中國: 內蒙古大學出版社. 2007年9月: 第452頁. ISBN 9787811152111 (中文).

林丹汗死後,察哈爾部眾紛紛投往後金,只有汗室困守大漠。1635 年(崇禎八年,天聰九年)二月,後金派多爾袞等人率精騎一萬,遠征察哈爾餘部。四月二十八日,清軍抵達林丹汗子額爾克孔果爾額哲駐地托裡圖,額哲母子被迫歸降。

- ↑ 4.0 4.1 李天成. 《中華歷史大辭典》編委會 , 編. 中華歷史大辭典‧第一卷. 中國: 延邊人民出版社. 2001年8月: 第85頁. ISBN 9787806483855 (中文).

【北元】明朝建國後對漠北元朝殘存政權之稱。洪武元年(1368),明軍攻克大都(今北京),元順帝北走開平(今內蒙古正藍旗樂閃電河北岸),與明對抗。

- ↑ 曹永年. 蒙古民族通史‧第三卷. 中國: 內蒙古大學出版社. 2002年11月1日: 第77頁. ISBN 9787810744447 (中文).

又謂,蒙古四十萬戶,衛拉特四萬戶,所以往往以「都」(蒙語四十)代表蒙古,「都爾本」(蒙語四)代表衛拉特,或連稱「都沁·都爾本」以表示全體蒙古人。

- ↑ 張廷玉. 明史‧卷二‧本紀第二‧太祖二 (中文).

丙寅,克通州,元帝趨上都。是月,徵天下賢才為守令。免吳江、慶德、太平、寧國、滁、和被災田租。八月己巳,以應天為南京,開封為北京。庚午,徐達入元都,封府庫圖籍,守宮門,禁士卒侵暴,遣將巡古北口諸隘。

- ↑ 7.0 7.1 7.2 柯劭忞. 新元史‧卷二十六‧本紀第二十六‧惠宗四昭宗 (中文).

三年二月,遣伯都帖木兒、玉山不花便於高麗,以璽書賜高麗王曰:「頃因兵亂,遷於北。今以擴廓帖木兒為相,幾於中興。王亦世祖之孫也,宜助朕複正天下。」是時,高麗稱和林為北元。伯都帖木兒等入境,王欲殺之,群臣以為不可。於是王夜見伯部帖木兒,託言目疾,恐明人知之也,使還,附薴布以獻。

- ↑ 8.0 8.1 鄭麟趾. 高麗史‧卷第四十三‧世家第四十三‧恭愍王六 (中文).

北元遼陽省平章劉益、王右丞等欲歸附大明,慮遷居民,以遼陽本我地,若我國請命,可免遷徙,遣使來告。

- ↑ 9.0 9.1 達力扎布. 明朝漠南蒙古歷史硏究. 中國: 內蒙古文化出版社. 1997年12月: 第4頁. ISBN 9787805066288 (中文).

這時元朝除據有嶺北、遼陽、甘肅等行省之外,擴廓帖木兒、李思齊、張良弼等地主武裝還控制著陝西行省及中書行省的西部(即今山西省)地區,在西南雲南行省仍奉北元正朔。

- ↑ 俞祖華; 李炳泉. 影響中國歷史進程的一百次戰爭. 中國: 北京師範大學出版社. 1993年 (中文).

與明朝南北對峙,這是中國歷史上又一個南北朝時期。

- ↑ 達力扎布. 明清蒙古史論稿. 中國: 民族出版社. 2003年6年1日: 第5頁. ISBN 7105054611 (中文).

過幾番較量,北元先後喪師幾十萬,再也無力南下與明朝相爭。元惠宗試圖恢復舊疆的企圖徹底失敗。

- ↑ 達力扎布. 明清蒙古史論稿. 中國: 民族出版社. 2003年6年1日: 第5頁. ISBN 7105054611 (中文).

惠宗病重時,皇太子愛猷識理達臘(即昭宗)已總理軍國重事,惠宗死後即位。於洪武三年(1370)建年號「宣光」,立意仿效周宣王、漢光武帝中興大元,恢復元朝在中原的統治。

- ↑ 13.0 13.1 白㿟皛. 元朝宮廷軼事. 中國: 民族出版社. 2003年7月1日: 第346頁. ISBN 7105055456 (中文).

他是元世祖忽必烈的弟弟阿里不哥的後裔。阿里不哥當年激烈地同忽必烈爭奪帝位,又是反對使用漢法的貴族保守勢力的代表。也速迭兒奪位,取消「大元」的國號,不建漢語年號。

- ↑ 章愷. 正說元朝十五帝:解密歷史真相, 走出「野史」誤區. 中國: 群言出版社. 2005年12月1日: 第267頁. ISBN 9787800805608 (中文).

北元的滅亡,使明朝失去了政治上的敵人,蒙古已經成為了「邊患」,而不再是前一王朝殘餘勢力。

- ↑ 曹永年. 蒙古民族通史‧第三卷. 中國: 內蒙古大學出版社. 2002年11月1日: 第116頁. ISBN 9787810744447 (中文).

1438年脫歡卵翼下的脫脫不花汗終於殺死阿台汗、朵兒只伯。數十年來,一直與瓦刺並強的蒙古本部,被脫歡兼併,蒙古暫時實現了有限度的特殊形式的統一。

- ↑ 勒內·格魯塞. 草原帝國. 中國: 商務印書館. 1998年5月1日: 第508頁. ISBN 9787100028622 (簡體中文).

- ↑ 業喜. 蒙古族古代名將錄. 中國: 遼寧民族出版社. 2004年10月1日: 第235頁. ISBN 9787806448724 (繁體中文).

林丹汗妻子蘇泰太后與其子額哲,因大勢已去,乃獻皇帝國室歸降。至此,成吉思汗建立的字兒只斤王朝經430餘年後崩潰。

- ↑ 18.0 18.1 岡田英弘. <Dayan Khan as a Yuan Emperor : The Political Legitimacy in 15th Century Mongolia〉. 《Bulletin de l'École française d'Extrême-Orient》. 1994年, 第81卷: 第52頁-第53頁.

- ↑ (Бага хаадын үеийн Монгол улс; Ж.Бор – Монгол хийгээд Евразийн дипломат шашстир, II боть)

- ↑ Улс төрийн бутралын үеийн Монгол [Political disruption in Ancient Mongolia]. Mongolcom. 2016-08-03 [2018-02-02].

- ↑ Л.Жамарсн. Монголын түүх 3-р боть [Mongolian History Volume 3] (PDF). Монгол улсын түүх. 2003 [2018-02-02].

- ↑ 蔡美彪. 〈明朝蒙古與大元國號〉. 《南開學報》. 1992年, (第1期).

- ↑ 曹永年. 蒙古民族通史. 中國: 內蒙古大學出版社. 1993年: 第71-第72頁 (中文).

- ↑ 張廷玉. 明史‧卷一‧本紀第一‧太祖一 (中文).

甲子,徐達為征虜大將軍,常遇春為副將軍,帥師二十五萬,由淮入河,北取中原。

- ↑ 張廷玉. 明史‧卷二‧本紀第二‧太祖二 (中文).

洪武元年春正月乙亥,祀天地於南郊,即皇帝位。定有天下之號曰明,建元洪武。

- ↑ 26.0 26.1 宋濂. 元史‧卷第四十七‧本紀第四十七‧順帝十 (中文).

乙醜,白虹貫日。罷內府興造。詔淮王帖木兒不花監國,慶童為中書左丞相,同守京城。丙寅,帝御清寧殿,集三宮後妃、皇太子、皇太子妃,同議避兵北行。失列門及知樞密院事黑廝、宦者趙伯顏不花等諫,以為不可行,不聽。伯顏不花慟哭諫曰:「天下者,世祖之天下,陛下當以死守,奈何棄之!臣等願率軍民及諸怯薛歹出城拒戰,願陛下固守京城。」卒不聽。至夜半,開健德門北奔。八月庚午,大明兵入京城,國亡。

- ↑ 柯劭忞. 新元史‧卷二十六‧本紀第二十六‧惠宗四昭宗 (中文).

乙丑,詔淮王帖木兒不花監國,慶童為中書左丞相,同守京師。丙寅,帝御清寧殿,召見群臣,議幸上都。左丞相失列門、知樞密院事黑廝、參知政事郭庸及宦者趙伯顏不花固諫,不從。是夜,出建德門,率三宮後姐、皇太子幸上都,群臣扈從者左丞相失列門、平章政事兼知樞密院事哈刺章、平章政事臧家奴、右丞定住、參知政事哈海、翰林學士丞旨李百家奴、觀音奴等百餘人。

- ↑ 張廷玉. 明史‧‧卷第一百二十五‧列傳第十三 徐達 常遇春 (中文).

踰日,達陳兵齊化門,填濠登城。監國淮王帖木兒不花,左丞相慶童,平章迭兒必失、樸賽因不花,右丞張康伯,御史中丞滿川等不降,斬之,其餘不戮一人。封府庫,籍圖書寶物,令指揮張勝以兵千人守宮殿門,使宦者護視諸宮人、妃、主,禁士卒毋所侵暴。吏民安居,市不易肆。

- ↑ 余元盦. 內蒙古歷史槪要. 中國: 上海人民出版社. 1958年1月: 第64頁 (中文).

當時蒙古地區雖與中原斷絕了經濟、文化的聯系,但在東面則仍與高麗保持了宗主國與藩屬的關係,在西面也通過回回及畏兀兒商賈與今新疆維吾爾自治區及中亞細亞等地保持了經濟的聯繫。

- ↑ 柯劭忞. 新元史‧卷二十六‧本紀第二十六‧惠宗四昭宗 (中文).

壬申,車駕至上都。

- ↑ 張廷玉. 明史‧卷二‧本紀第二‧太祖二 (中文).

乙丑,常遇春下保定,遂下真定。冬十月庚午,馮勝、湯和下懷慶,澤、潞相繼下。

- ↑ 張廷玉. 明史‧卷二‧本紀第二‧太祖二 (中文).

十二月丁卯,徐達攻陷太原,擴廓帖木兒走甘肅,山西平……庚申,常遇春取大同。

- ↑ 張廷玉. 明史‧卷二‧本紀第二‧太祖二 (中文).

三月庚子,徐達至奉元,張思道遁。振陜西饑,戶米三石。丙午,常遇春至鳳翔,李思齊奔臨洮。

- ↑ 董倫. 明實錄‧太祖高皇帝實錄‧卷四十. : 第808頁 (中文).

大將軍徐達師至鹿台,遂入奉元路。初,元行省平章李思齊據鳳翔,副將許國英、穆薛飛等守關中,張思道與孔興、脫列伯、金牌張、龍濟民、李景春等駐鹿台,以衛奉元。及聞大兵入關,思道等先三日由野魚口遁去。達至,遣都督僉事郭子興將輕騎直搗奉元,而自率大軍繼進渡涇渭。至三陵坡,父老千餘迎降,達遂按兵,令左丞周凱入城撫諭。明日,達整師入,改奉元路為西安府,以夏德潤署府事,常達署經歷。

- ↑ 柯劭忞. 新元史‧卷二十六‧本紀第二十六‧惠宗四昭宗 (中文).

夏四月乙丑朔,招晃火帖木兒、也速分道趨京師。辛未,也速攻永平路不克。乙亥,明兵陷鞏昌,總帥汪靈、真保等俱叛降。忽都帖木兒為上都留守。丁丑,李思齊以臨洮叛降於明

- ↑ 柯劭忞. 新元史‧卷二十六‧本紀第二十六‧惠宗四昭宗 (中文).

六月丁卯,也速與明將常遇春戰於全寧州,敗績。甲戌,明兵陷大興州,執中書右丞脫火赤。乙亥,車駕幸應昌府。河南王普化、中書平章政事鼎住等留守上都。丁丑,晃火帖木兒與明兵戰於新開嶺,敗績,晃火帖木兒死之。己卯,常遇春陷上都,河南王普化、中書平章政事鼎住俱死之。

- ↑ 柯劭忞. 新元史‧卷二十六‧本紀第二十六‧惠宗四昭宗 (中文).

辛亥,擴廓帖木兒部將韓札兒複原州,遂複涇州。

- ↑ 錢謙益. 國初群雄事略‧卷十一‧河南擴廓帖木兒 (中文).

七月,王保保部將韓札兒攻破原州,又陷涇州,欲以援慶陽。馮宗異自驛馬關引兵擊之,札兒遁去。

- ↑ 張廷玉. 明史‧卷二‧本紀第二‧太祖二 (中文).

癸未,徐達克慶陽,斬張良臣,陜西平。

- ↑ 柯劭忞. 新元史‧卷二十六‧本紀第二十六‧惠宗四昭宗 (中文).

三十年春正月壬辰,帝疾瘳。癸巳,明將徐達、李文忠、湯和分三道來伐,三寶奴齎手詔徵擴廓帖木兒入衛。

- ↑ 柯劭忞. 新元史‧卷二十六‧本紀第二十六‧惠宗四昭宗 (中文).

二月,李文忠陷興和,進至察罕腦兒,平章政事竹貞敗績。

- ↑ 張廷玉. 明史‧卷二‧本紀第二‧太祖二 (中文).

是月,李文忠下興和,進兵察罕腦兒,執元平章竹貞。

- ↑ 柯劭忞. 新元史‧卷二十六‧本紀第二十六‧惠宗四昭宗 (中文).

夏四月乙丑,擴廓帖木兒與徐達戰於沈兒峪,敗績。

- ↑ 張廷玉. 明史‧卷二‧本紀第二‧太祖二 (中文).

夏四月乙丑,封皇子樉為秦王,棡晉王,棣燕王,橚吳王,楨楚王,榑齊王,梓潭王,杞趙王,檀魯王,從孫守謙靖江王。徐達大破擴廓帖木兒於沈兒峪,盡降其眾,擴廓走和林。

- ↑ 45.0 45.1 45.2 宋濂. 元史‧卷四十七‧本紀第四十七‧順帝十 (中文).

後一年,帝駐於應昌府,又一年,四月丙戌,帝因痢疾殂於應昌,壽五十一,在位三十六年。太尉完者、院使觀音奴奉梓宮北葬。五月癸卯,大明兵襲應昌府,皇孫買的里八剌及后妃並寶玉皆被獲,皇太子愛猷識禮達臘從十數騎遁。大明皇帝以帝知順天命,退避而去,特加其號曰順帝,而封買的裡八剌為崇禮侯。

- ↑ 46.0 46.1 柯劭忞. 新元史‧卷二十六‧本紀第二十六‧惠宗四昭宗 (中文).

三十年夏四月,惠宗崩於應昌,皇太子即皇帝位。五月丁酉,李文忠敗太尉蠻子、平章政事沙不丁、朵兒只、八剌等於白海子之駱駝山,進次開平,平章政事上都馬等叛降於文忠。太尉買驢與明將孫興祖戰於落馬河,兵敗,死之。辛丑,李文忠趨應昌,未至百餘里,獲使者,始知惠宗已崩。甲辰,應昌陷,帝以數十騎奔和林。文忠窮遣至北慶州,不及而還。既而,擴廓帖木兒至和林,帝以國事任之,改元宣光。

- ↑ 張廷玉. 明史‧卷二‧本紀第二‧太祖二 (中文).

壬午,至自中都。元平章劉益以遼東降。

- ↑ 董倫. 明實錄‧太祖高皇帝實錄‧卷六十一. : 第1191頁 (中文).

故元遼陽行省平章劉益,以遼東州郡地圖並藉其兵馬錢糧之數,遣右丞董遵、僉院楊賢奉表來降。

- ↑ 張廷玉. 明史‧卷一百二十四‧列傳第十二 擴廓帖木兒 陳友定 把匝剌瓦爾密 (中文).

及擴廓視師河南,太祖乃復遣使通好,擴廓輒留使者不遣。凡七致書,皆不答......太祖笑曰:「遇春雖人傑,吾得而臣之。吾不能臣王保保,其人奇男子也。」

- ↑ 張廷玉. 明史‧卷二‧本紀第二‧太祖二 (中文).

甲戌,魏國公徐達為征虜大將軍,出雁門,趨和林,曹國公李文忠為左副將軍,出應昌,宋國公馮勝為征西將軍,取甘肅,徵擴廓帖木兒。

- ↑ 張廷玉. 明史‧卷二‧本紀第二‧太祖二 (中文).

三月丁卯,都督僉事藍玉敗擴廓於土剌河。

- ↑ 張廷玉. 明史‧卷二‧本紀第二‧太祖二 (中文).

五月壬子,徐達及元兵戰於嶺北,敗績。

- ↑ 53.0 53.1 柯劭忞. 新元史‧卷二十六‧本紀第二十六‧惠宗四昭宗 (中文).

二年春正月,明大將徐達來伐,由雁門趨和林。三月,明將藍玉敗擴廓帖木兒於土拉河。夏五月,擴廓帖木兒大破明徐達兵於嶺北。自是,明兵不複渡漠。

- ↑ 張廷玉. 明史‧卷二‧本紀第二‧太祖二 (中文).

甲辰,李文忠敗元兵於阿魯渾河,宣寧侯曹良臣戰沒。

- ↑ 張廷玉. 明史‧卷二‧列傳第一百二十六 李文忠 鄧愈 湯和 沐英 (中文).

明年復以左副將軍由東道北徵,出居庸,趨和林,至口溫,元人遁。進至臚朐河,令部將韓政等守輜重,而自帥大軍,人齎二十日糧,疾馳至土剌河。元太師蠻子哈剌章悉眾渡河,列騎以待。文忠引軍薄之,敵稍卻。至阿魯渾河,敵來益眾。文忠馬中流矢,下馬持短兵斗。指揮李榮以所乘馬授文忠,而自奪敵馬乘之。文忠得馬,益殊死戰,遂破敵,虜獲萬計。追奔至稱海,敵兵復大集。文忠乃斂兵據險,椎牛饗士,縱所獲馬畜於野。敵疑伏,稍稍引去。文忠亦引還,失故道。至桑哥兒麻,乏水,渴甚,禱於天。所乘馬跑地,泉湧出,三軍皆給,乃刑牲以祭。遂還。是役也,兩軍勝負相當,而宣寧侯曹良臣,指揮使周顯、常榮、張耀俱戰死,以故賞不行。

- ↑ 張廷玉. 明史‧卷二‧本紀第二‧太祖二 (中文).

戊寅,馮勝克甘肅,追敗元兵於瓜、沙州。

- ↑ 鄭麟趾. 高麗史‧卷第四十四‧世家第四十四‧恭愍王七 (中文).

二月乙亥,北元遣波都帖木兒及於山不花來,詔曰:「頃因兵亂,播遷於北,今以廓擴帖木兒爲相,幾於中興。王亦世祖之孫也,宜助力,復正天下。」初二人入境,王欲遣人殺之,群臣皆執不可。於是,訪以拘留,放還,執送京師,三策,群臣皆曰,放還便。戊寅,王夜見元使曰:「予眼疾,見日則大劇故,以夜待之。」蓋畏朝廷知也。乙酉,元使還,以薴布附獻。

- ↑ 張廷玉. 明史‧卷三百二十七‧列傳第二百十五‧外國八韃靼 (中文).

洪武十一年夏,故元太子愛猷識理達臘卒,太祖自為文,遣使弔祭。子脫古思帖木兒繼立。其丞相驢兒、蠻子哈剌章,國公脫火赤,平章完者不花、乃兒不花,樞密知院愛足等,擁眾於應昌、和林,時出沒塞下。太祖屢賜璽書諭之,不從。

- ↑ 董倫. 明實錄‧太祖高皇帝實錄‧卷一百三十. : 第2061頁 (中文).

脫火赤、樞密知院愛足率衆萬餘,屯於和林,恐為邊患,命西平侯沐英,率陜西兵,往討之。

- ↑ 張廷玉. 明史‧卷二‧本紀第二‧太祖二 (中文).

壬子,沐英襲元將脫火赤於亦集乃,擒之,盡降其眾。

- ↑ 張廷玉. 明史‧卷三百二十七‧列傳第二百十五‧外國八韃靼 (中文).

十三年春,西平侯沐英師出靈州,渡黃河,歷賀蘭山,踐流沙,擒脫火赤、愛足等於和林,盡以其部曲歸。冬,完者不花亦就擒。

- ↑ 董倫. 明實錄‧太祖高皇帝實錄‧卷一百三十五. : 第2137頁 (中文).

戊子,故元平章乃兒不花等寇邊上,命魏國公徐達為征虜大將軍,信國公湯和為左副將軍,潁川侯傅友德為右副將軍,率諸將士往討之。

- ↑ 63.0 63.1 張廷玉. 明史‧卷二‧本紀第二‧太祖二 (中文).

夏四月庚午,徐達率諸將出塞,至北黃河,擊破元兵,獲全寧四部以歸。

- ↑ 張廷玉. 明史‧卷二‧本紀第二‧太祖二 (中文).

九月壬午朔,傅友德為征南將軍,藍玉、沐英為左、右副將軍,帥征支南。

- ↑ 張廷玉. 明史‧卷二‧本紀第二‧太祖二 (中文).

戊辰,傅友德大敗元兵於白石江,遂下曲靖。壬申,元梁王把匝剌瓦爾密走普寧自殺。

- ↑ 張廷玉. 明史‧卷二‧卷一百二十四‧列傳第十二 擴廓帖木兒 陳友定 把匝剌瓦爾密 (中文).

太祖知王終不可以諭降,乃命傅友德為征南將軍,藍玉、沐英為副,帥師征之。洪武十四年十二月下普定。王遣司徒平章達里麻率兵駐曲靖。沐英引軍疾趨,乘霧抵白石江。霧解,達里麻望見大驚。友德等率兵進擊,達里麻兵潰被擒。先是,王以女妻大理酋段得功,嘗倚其兵力,後以疑殺之,遂失大理援。至是達里麻敗,失精甲十餘萬。王知事不可為,走普寧州之忽納砦,焚其龍衣,驅妻子赴滇池死。遂與左丞達的、右丞驢兒夜入草舍,俱自經。

- ↑ 張廷玉. 明史‧卷三‧本紀第三‧太祖三 (中文).

閏月癸卯,藍玉、沐英克大理,分兵徇鶴慶、麗江、金齒,俱下。

- ↑ 張廷玉. 明史‧卷一百二十六‧列傳第十四 李文忠 鄧愈 湯和 沐英 (中文).

英亂流斬關進,山上軍亦馳下,夾擊,擒段世,遂拔大理。

- ↑ 雲南省地方志編纂委員會. 雲南省志‧卷六十一‧民族志. 中國: 雲南人民出版社. 1989年: 第667頁. ISBN 7222039015 (中文).

元朝統治中國的時間共89年(1279~1368) ,而元朝在雲南的統治則長達128年(1253~1381)。

- ↑ 70.0 70.1 張廷玉. 明史‧卷三百二十七‧列傳第二百十五‧外國八韃靼 (中文).

時王保保已先卒,諸巨魁多以次平定,或望風歸附,獨丞相納哈出擁二十萬眾據金山,數窺伺遼。二十年春,命宋國公馮勝為大將軍,率潁川侯傅友德、永昌侯藍玉等,將兵二十萬征之……

- ↑ 張廷玉. 明史‧卷三‧本紀第三‧太祖三 (中文).

二十年春正月癸丑,馮勝為征虜大將軍,傅友德、藍玉副之,率師徵納哈出。

- ↑ 張廷玉. 明史‧卷三‧本紀第三‧太祖三 (中文).

丁未,納哈出降。

- ↑ 張廷玉. 明史‧卷一百三十二‧列傳第二十‧朱亮祖 周德興 王弼 藍玉 謝成 李新 (中文).

二十一年三月,命玉帥師十五萬征之。出大寧,至慶州。

- ↑ 張廷玉. 明史‧卷三百二十七‧列傳第二百十五‧外國八韃靼 (中文).

明年春,玉以大軍由大寧至慶州,聞脫古思帖木兒在捕魚兒海......脫古思帖木兒以其太子天保奴、知院捏怯來、丞相失烈門等數十騎遁去,獲其次子地保奴及妃主五十餘人、渠率三千、男女七萬餘,馬駝牛羊十萬,聚鎧仗焚之。

- ↑ 董倫. 明實錄‧太祖高皇帝實錄‧卷一百九十四. : 第2910頁 (中文).

捏怯來、丞相失烈門於耦兒千地,遣右丞火兒灰、副樞以剌哈、尚書答不歹等率其部三千人至京進馬乞降,命錦衣衛指揮答兒麻失里賫白金綵叚往賜之初,虜主脫古思帖木兒在捕魚兒海為我師所敗,率其餘眾欲還和林,依丞相咬住行至土剌河,為也速迭兒所襲擊,其眾潰散,獨與捏怯來等十六騎遁去,適遇丞相咬住、太尉馬兒哈咱領三千人來迎又以,濶濶帖木兒人馬眾多,欲往依之會天大雪三日不得發,也速迭兒遣大王火兒忽答孫、王府官孛羅追襲之獲,脫古思帖木兒以弓絃縊殺之,並殺其太子天保奴,故捏怯來等恥事之遂率其眾來降。

- ↑ 張廷玉. 明史‧卷三百二十七‧列傳第二百十五‧外國八韃靼 (中文).

脫古思帖木兒既遁,將依丞相咬住於和林,行至土剌河,為其下也速迭兒所襲,眾復散,獨與捏怯來等十六騎偕。適咬住來迎,欲共往依闊闊帖木兒,大雪不得發。也速迭兒兵猝至,縊殺之,並殺天保奴。於是捏怯來、失烈門等來降。

- ↑ 77.0 77.1 77.2 王世貞. 弇州山人四部稿‧卷八十‧北虜始末志 (中文).

大元主開門北遁,至應昌,二年殂,其國人謚曰惠宗,而高皇帝……尊之曰順帝。皇太子愛猷識里達臘立,……凡十一年而殂,謚曰昭宗。

- ↑ 78.0 78.1 柯劭忞. 新元史‧卷二十六‧本紀第二十六‧惠宗四昭宗 (中文).

夏四月乙丑......帝崩於應昌......。群臣上廟號曰惠宗皇帝,國語曰烏哈圖汗。明祖以帝能順天命,退避而去,上尊諡曰順帝。

- ↑ 薩岡. 欽定蒙古源流‧卷四. : 第16頁 (中文).

托歡特穆爾‧烏哈噶圖汗,戊午年生,嵗次癸酉年十六嵗即位。

- ↑ 黎東方. 細說元朝.五三.惠宗(順帝)妥歡帖睦爾. [2020-01-24].

- ↑ 81.0 81.1 81.2 柯劭忞. 新元史‧卷二十六‧本紀第二十六‧惠宗四昭宗 (中文).

八年夏四月,帝崩於金山,群臣上廟號曰昭宗皇帝,國語曰必里克圖汗。......弟脫古思帖木兒嗣,惠宗第二子也,改元天元,在位十年,國語曰烏薩哈爾汗。

- ↑ 82.0 82.1 盛昱. 蒙古世系譜‧卷四 (中文).

必里克圖汗者,哲宗也。按譜,惠宗殂,哲宗繼立,是即愛育識里達臘,改元宣光,洪武十一年六月殂。傳位脫古斯帖木兒,改元天元,譜中之烏薩哈爾汗也。

- ↑ 中國蒙古史學會 (編). 中國蒙古史學會論文選集, 1981. 中國: 內蒙古人民出版社. 1986年: 第74頁 (中文).

烏薩哈爾可汗,必力克圖可汗的弟弟,名脫古思帖木兒。生於一三四二年(至正二年、壬午年)。於一三七九年(己未年) ,即可汗位,時年三十八歲。詔改明年為天元元年。於一三八八年(戊辰年)十月,被也速迭兒縊死。在位十年,享年四十七歲。謚號益宗,蒙古語稱烏薩哈爾可汗。

- ↑ 鄭天挺; 吳澤. 中國歷史大辭典: A-J. 中國: 上海辭書出版社. 2007年8月1日: 第2669頁. ISBN 9787532622740 (中文).

蒙古別部領主也速迭兒襲殺。廟號益宗。

- ↑ 85.0 85.1

① 《蒙古淵流》與無名氏《黃金史》認為只有恩克卓里克圖汗,在位四年(1389年-1393年),詳見《欽定蒙古源流》卷五,第三頁:「恩克卓里克圖汗,己亥年生,嵗次己巳年三十一嵗即位,在位四年。嵗次壬申年三十四歲歿。」

② 羅卜藏丹津《黃金史》認為有卓里克圖汗與恩克汗:卓里克圖汗,在位四年(1388年-1391年)。恩克汗,在位四年(1391年-1394年)。詳見札奇斯欽《蒙古黃金史譯註》(聯經,1979)第193至194頁:「卓里克圖(Jorightu)可汗卽大位。在位四年。羊兒年[辛未,一三九一]殯天。恩克(Engke)可汗在位四年。其後就在這狗兒年(甲戌,一三九四年),額勒伯克(Elbeg)可汗卽大位。」 - ↑ 中國蒙古史學會 (編). 蒙古史研究, 第6期. 中國: 內蒙古大學出版社. : 第296頁. ISBN 9787810741149 (中文).

也速迭兒在位四年,1391卒,蒙古汗號為卓里克圖可汗(Joriyuu gayan)。

- ↑ 薩岡. 欽定蒙古源流‧卷五. : 第3頁–第4頁 (中文).

弟額勒伯克汗,辛丑年生,嵗次癸酉年三十三嵗即位,舉國上尊號稱為額勒伯克‧尼古埒蘇克齊汗。

- ↑ 趙雲田. 《北疆通史‧第二卷》. 中華人名共和國: 中州古籍出版社. : 第626頁. ISBN 9787534818929 (中文).

兩種《蒙古黃金史》在額勒伯克之後列的是托歡可汗,1401 ~ 1402年在位。

- ↑ 趙雲田. 《北疆通史‧第二卷》. 中華人名共和國: 中州古籍出版社. : 第387頁. ISBN 9787534818929 (中文).

最高君主為可汗,當時脫歡、也先立元裔脫脫不花為可汗,稱「岱總汗」 (一說為太宗汗的音譯)。可汗之下設「濟農」(此職位始於此),地位僅次於可汗,高於百官(包括最大的權臣太……

- ↑ 張廷玉. 明史‧卷三百二十八‧列傳第二百十六‧外國九 瓦剌‧朵顏福余 泰寧 (中文).

明年冬,也先自立為可汗,以其次子為太師,來朝,書稱大元田盛大可汗,末曰添元元年。田盛,猶言天聖也。報書稱曰瓦剌可汗。

- ↑ 薩岡. 欽定蒙古源流‧卷五. : 第43頁 (中文).

岱總汗續娶之福晉薩睦爾太后生一子,名䝉古勒克哷青吉斯,丙寅年生,年七嵗貯於皮櫃,以馬負之,伊母薩睦爾福晉持刀帶領騎牛、乘馬及步兵出師,由庫奎扎巴哈往伐四衛喇特,大有俘獲,撤兵而回,即奉䝉古勒克哷青吉斯台吉即位,維時七嵗,稱為烏珂克圖汗。

- ↑ 薩岡. 欽定蒙古源流‧卷五. : 第46頁 (中文).

摩倫汗,自癸酉至甲戌,在位二載年,十八嵗歿。

- ↑ 張廷玉. 明史‧卷三百二十八‧列傳第二百十六‧外國八 韃靼 (中文).

亦思馬因死,入寇者復稱小王子,又有伯顏猛可王。弘治元年夏,小王子奉書求貢,自稱大元大可汗。朝廷方務優容,許之。自是,與伯顏猛可王等屢入貢,漸往來套中,出沒為寇。

- ↑ 薩岡. 欽定蒙古源流‧卷五. : 第55頁–第56頁 (中文).

滿都海徹辰福晉,係戊午年生,年三十三嵗,巴圖䝉克,係甲申年生,年七嵗,定為夫婦。本年庚寅,因欲佔據達延國,遂稱為達延汗,於老福晉前即汗位。

- ↑ 鄭天挺; 戴逸. 中國歷史大辭典: 清史卷(下). 中國: 上海辭書出版社. 1992年: 第726頁. ISBN 9787532622740 (中文).

明朝蒙古達延汗第三子。正德七年( 1512 )授為濟農,駐鄂爾多斯,統治右翼鄂爾多斯、土默特和永謝布三萬戶。次年嗣父汗位,號賽音阿拉克汗。未幾死。

- ↑ 薩岡. 欽定蒙古源流‧卷六. : 第75頁–第76頁 (中文).

博迪台吉,生於甲子年,至甲辰年四十一歲即位,科爾沁之巴圖爾摩羅齊建議右翼,原係強斡之儔或征掠,以離散之或酌量入於左翼,均分之博迪阿拉克汗。

- ↑ 薩岡. 欽定蒙古源流‧卷六. : 第79頁 (中文).

達賚遜庫登台吉,甲辰年生,歲次壬申年二十九歲於白室前稱汗號,與右翼三萬人和睦相㑹,而旋,阿拉克第二子阿勒坦來迎向汗求賜號,雲今統治已平,原有䕶衛汗治索多汗小汗之號,祈即將此號賜我,我情願䕶衛大統,汗然之,遂與以索多汗之號,由是庫登汗之號……

- ↑ 薩岡. 欽定蒙古源流‧卷六. : 第80頁–第81頁 (中文).

圖們台吉,乙亥年生,歲次癸夘年二十九歲即位,歲次壬子年三十八歲,往見盤結腰刀之噶爾瑪喇嘛,遂受禪教聚集六萬人,傳示大政,令左翼三萬人內,察哈爾之阿穆岱鴻台吉、喀爾喀之衛徵索博該;右翼三萬人內,鄂爾多斯之庫圖克台徹辰鴻台吉、阿蘇特之諾木達喇古拉齊諾延、土默特之楚嚕克鴻台吉執政理事,遂稱為扎薩克圖汗。

- ↑ 薩岡. 欽定蒙古源流‧卷六. : 第81頁 (中文).

布延台吉,己夘年生,歲次丁巳年三十九歲即位,大眾稱為徹辰汗。

- ↑ 薩岡. 欽定蒙古源流‧卷六. : 第82頁 (中文).

長子陵丹巴圖爾台吉,壬辰年生,歲次甲辰年十三歲即位,大眾稱為庫圖克圖汗。

參考書目

- 李學:《北元、蒙古、明朝蒙古—兼與鮑音先生商榷》內蒙古師大學報(哲學社會科學版)1996年 第3期

- 曹永年:《蒙古民族通史》(第三卷),內蒙古大學出版社,1993年版,第71一72頁。

- 蔡美彪:《明朝蒙古與大元國號》,南開學報 1992年第1期。

- 薄音湖:《北元與明朝蒙古》,內蒙古大學學報(哲學社會科學版)1994年第1期

參見

| 中國朝代和政權 |

|---|

| 前朝: 大元 |

北元 1368年9月14日-1388年11月1日 韃靼 1388年-1635年6月12日 |

後朝: 大明 後金 |

| 西域及蒙古地區政權 |

|---|

| 前朝: 大蒙古國 大元、察合台汗國 |

北元、察合台汗國 1368年9月14日-1388年11月1日 |

後朝: 韃靼 、瓦剌 大明 |