| 蘭谿市 | |

|---|---|

| 縣級市 | |

聚利塔與蘭蔭寺 | |

| 舊稱 | 兰谿 |

| 地名出處 | 兰谿(蘭江) |

| 概覽 | |

| 國家 | |

| 隸屬行政區 | 浙江省(金華市代管) |

| 區劃類別 | 縣級市 |

| 區劃代碼 | 330781 |

| 建置時間 | 唐咸亨五年(公元674年) 1985年7月 |

| 政府駐地 | 浙江省蘭谿市蘭江街道府前路81號 |

| 現任市長 | 王新鋒 |

| 鄉級行政區數 | 15 |

| - 鎮數 | 6 |

| - 鄉數 | 2 |

| - 民族鄉數 | 1 |

| - 街道數 | 6 |

| 方言 | 吳語金衢片兰谿話 |

| 地理 | |

| 人口及經濟 | |

| 總人口(2010) | 56.05萬人[1] |

| GDP(2012) | 229.77億[2]元人民幣 |

| 人均GDP | 34489[2]元人民幣 |

| 其它 | |

| 時區 | UTC+8(北京時間) |

| 郵政編碼 | 321100 |

| 電話區號 | +86 (0)579 |

| 車牌首號 | 浙GB、浙GW |

| 網站:蘭谿市人民政府網站 | |

| 蘭谿市 | |||||||||||

| 繁體字 | 兰谿市 | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 簡化字 | 兰溪市 | ||||||||||

| 字面意思 | 蘭江 | ||||||||||

| |||||||||||

蘭谿市是中國浙江省下轄的一個縣級市,現由金華市代管。總面積為1310平方千米,占省域面積的1.3%。2010年全市常住人口為56.05萬人,戶籍人口為66.34萬人,戶籍人口比常住人口多10.29萬人。

蘭谿市是浙江中西部重要的工業和旅遊城市,曾是浙江省國有企業最集中的縣級市,形成了以棉紡織造、化工醫藥、水泥建材以及冶煉、機械等傳統產業為主的老工業基地[3],人稱「小上海」[4]。

蘭谿市有「全國科技工作先進縣市」、「全國體育先進縣市」、「全國文化先進縣市」、「全國農村中醫工作先進縣市」、「全國婚育新風進萬家先進縣市」、「中國蘭花之鄉」等稱號;是浙江省歷史文化名城、浙江省衛生城市和浙江省文明城市;1999年被浙江省人民政府命名為小康縣市;2005年被國家旅遊局正式命名為「中國優秀旅遊城市」。[5]

歷史

兰谿的歷史從何時開始,沒有文字記載。但20世紀七八十年代,兰谿就先後在永昌、溪西、香溪、馬澗、橫溪、殿山等地出土石斧、石鋤、石刀、石犁、石箭頭及印有原始圖紋的陶片、陶罐、陶缽等屬新石器時代中後期文化遺址之遺存的工具和器皿。這證明,早在七千多年前,就有祖先在兰谿這塊土地上生息。[6]

自夏至周,兰谿都在越地,春秋時屬越國,戰國時屬楚國。秦實行郡縣制,兰谿地屬會稽郡之烏傷縣。

宋、元、明、清以來,兰谿一直是浙中水陸交通樞紐,屬工商貿易繁華之地。

元元貞元年(1295年)升為兰谿州,明洪武三年三月(1370年)復為縣,隸金華府[7]。

溪以蘭為名,兰谿方言常常稱其大溪,現稱蘭江。因兰谿有山有水遂以谿名。明朝唐龍曾在《蘭陰春馥》中寫道:「蘭花十里照春水,山鳥無聲香自幽」;

1987年,蘭花被定為蘭谿市花。[4]

民國三年(1914年)廢府設金華道,道尹居兰谿。1933年設兰谿為實驗縣,翌年又設兰谿區行政督察專員公署。1937年撤實驗縣復為普通縣,兰谿區改稱第四專區。

1949年5月6日兰谿解放。1949年11月劃城區置蘭谿市,翌年又撤市併入縣。1985年7月,兰谿撤縣設市(縣級)。[8]

蘭谿市圖集

-

夜間的蘭江大橋和中洲公園

-

縣城俯瞰

-

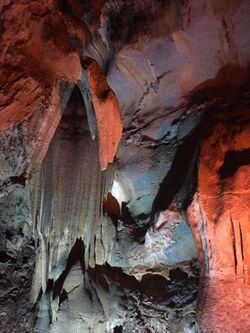

蘭蔭寺

行政區劃

蘭谿市下轄6個街道辦事處、7個鎮、2個鄉、1個民族鄉[9]:

蘭江街道、雲山街道、永昌街道、赤溪街道、女埠街道、上華街道、游埠鎮、諸葛鎮、黃店鎮、香溪鎮、馬澗鎮、梅江鎮、橫溪鎮、靈洞鄉、水亭畲族鄉、柏社鄉。

蘭谿市人民政府駐地蘭江街道府前路81號

地理

位置

蘭谿市位於浙江省中西部,地處錢塘江中游,金衢盆地北緣。東南鄰金華市金東區、婺城區,西南接龍游縣,西北毗連建德市,東北與浦江縣、義烏市交界。地理坐標為北緯29°5′20″至29°27′30″,東經119°13′30″至119°53′50″。東西長67.5千米,南北寬38.5千米,面積1310平方千米。[8]

地形地貌

地貌以丘陵盆地為主。境內有四支山脈,東北部為龍門山;東南為金華山,主峰大盤山,位於兰谿與金華市婺城區交界處,海拔1310米,為兰谿最高峰;西北為千里崗山支脈,最高峰尖塢山,位於與建德交界處,海拔977米;南部為仙霞嶺余脈。三塊丘陵:北部丘陵、南部丘陵和西部丘陵。兩個盆地:金衢盆地和墩頭盆地。一片平原:三江河谷平原。山地丘陵822平方千米,盆地平原403平方千米,水面85平方千米。2006年末耕地面積為436503畝,林地面積為68866公頃。[8][10]

市境土壤主要有紅壤、黃壤、岩性土、潮土和水稻土5個土類。[8]

| 蘭谿市(縣)(1981-2010年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 氣候圖表(說明) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

氣候

蘭谿市屬亞熱帶季風氣候,溫暖濕潤,四季分明,雨量適中,無霜期長,夏季高溫,冬春寒潮,梅雨伏旱顯著。年平均氣溫17.6℃,夏季均溫30℃,冬季均溫6℃。年平均降水1476.5毫米,年日照總時數1766.2小時,年平均風速1.6米/秒,年平均蒸發量1388.6毫米,年平均相對濕度76%,年平均無霜期264天。[8]

水文狀況

市內水系屬錢塘江水系,衢江和金華江在市區交匯後稱為蘭江,三江在市境有13條一級支流,其中集雨面積100平方千米以上的有5條:游埠溪、赤溪、馬達溪、甘溪、梅溪,俗稱「五溪」。[8]建有東風、芝堰、城頭、高潮等中型水庫5座,小(一)型水庫15座、小(二)水庫104座,山塘水庫1072座,總蓄水量1.7億立方米。[11]

由於地處谷地,城市常發洪水。雖然唐朝詩人戴叔倫創作的名篇《兰谿棹歌》有「兰谿三日桃花雨,半夜鯉魚來上灘」一說,顯得春汛較有一些詩意。但是,蘭江水系若發大洪水時,往往造成極大的生命、財產損失;特別在富春江水庫建成之後,由於受到頂托和保錢塘,往往災情更加嚴重。

1416年(永樂八年),在兰谿巡視的兰谿人邵玘作《永樂丙申洪水記》,稱當時的兰谿兩岸「一歲之間,罹三重之難」,死傷兩萬有餘。該其文並石雕在蘭江江心中洲上的中洲公園西側防洪大堤堤壁上,以垂永鑒、啟示後人。[12][13]

此外,1935年[14]、1955年[15][16]、1989年、1992年、1993年、1994年、1997年、1998年、2011年[17][18]、2017年[19]等均發生大規模洪水,造成巨大的財產、人員損失。

資源

水資源豐富,已建小水電站23座,總裝機8680千瓦。

礦產資源有石灰石、煤、瓷土、海螺石等非金屬礦床和銅、鐵等金屬礦床。

社會發展

經濟

進入20世紀90年代後,周邊縣市輕裝上陣快速發展,兰谿卻陷入企業虧損、工人下崗的泥潭。

兰谿2007年全市實現GDP 126.6 億元;2015年,全市實現GDP 285.71 億元;自2012年至2015年,兰谿經濟持續低迷,GDP增速從12%迅速降至7.5%。

三大產業中工業比重較大,形成醫藥、紡織、冶金、建材、化工、印刷、食品等支柱行業。[11]

教育

全市常住人口中,具有大學(指大專以上)程度的人口為2.47萬人;具有高中(含中專)程度的人口為7.39萬人;具有初中程度的人口為19.47萬人;具有小學程度的人口為17.81萬人(以上各種受教育程度的人包括各類學校的畢業生、肄業生和在校生)。全市常住人口中,文盲人口(15歲及以上不識字的人)為5.91萬人。

全市共有幼兒園199所,小學56所,初中23所,普通高中8所,職業高中7所,大學校區一所[注 1],電大1所,小學、初中入學率和鞏固率均達到100%。全市在校生、在園幼兒總計95049人。教職員工6199人,有省等級重點中學5所,有省示範性學校11所,省標準化學校48所,有省一類示範性幼兒園2所,省二類示範性幼兒園7所,省三類示範性幼兒園33所。

目前有特級教師3名,金華市名師和名校長各4名,蘭谿市名師20名,名校長4名。

工業

兰谿是浙江省最重要的工業城市之一,現仍存留了大量工業企業,例如浙江華東鋁業股份有限公司、康恩貝、鳳凰化工、浙江立馬雲山紡織有限公司等。

農業

兰谿特色農業發展較好,湧現了一批名優產品,其中有穆塢枇杷、下蔣塢楊梅、朱家大紅柿、蘭花等[4]。

穆塢枇杷曾獲得省名牌產品、省著名商標、省農產品金獎,但近年來出現了部分偽品。[20]

兰谿小蘿蔔已通過國家農產品地理標誌登記[21]。

兰谿被稱評為「中國楊梅之鄉」[22]、「中國蘭花之鄉」[23]。

1987年,蘭花被定為蘭谿市花。1999年8月,蘭谿市決定在蘭陰山腳下新建「中國蘭花村」,首期工程占地面積133公頃,建有蘭苑、蘭花步行街、蘭文化作品館、蘭花史博物館和中華蘭花物種園等。[4]

人口

2007年末蘭谿市有戶籍人口65.82萬人,居民多數屬漢族,次為畲族,尚有人口很少的苗、回、蒙、滿、彝、藏、高山、布依、赫哲、達斡爾等族。其中男性人口為34.41萬,女性人口為31.41萬,人口密度為501人/平方公里。人口自然增長率3.6‰。兰谿本地人外出打工、上大學、經商等比較多,而來兰谿打工的外地人相對較少,因此常住人口逐年減少。[1]

根據第六次全國人口普查數據顯示:

- 全市常住人口為56.05萬人。

- 全市常住人口中共有家庭戶20.14萬戶,家庭戶人口為53.98萬人,平均每個家庭戶的人口為2.68人。

- 全市常住人口中,男性人口為28.50萬人,占50.84%;女性人口為27.55萬人,占49.16%。總人口性別比(以女性為100,男性對女性的比例)為103.41。

- 全市常住人口中,0-14歲人口為8.19萬人,占14.60%;15-59歲人口為37.31萬人,占66.57%;60歲及以上人口為10.55萬人,占18.83%,其中65歲及以上人口為7.03萬人,占12.55%。

- 全市常住人口中,具有大學(指大專以上)程度的人口為2.47萬人;具有高中(含中專)程度的人口為7.39萬人;具有初中程度的人口為19.47萬人;具有小學程度的人口為17.81萬人(以上各種受教育程度的人包括各類學校的畢業生、肄業生和在校生)。

- 全市常住人口中,文盲人口(15歲及以上不識字的人)為5.91萬人。

- 全市人口中,居住在城鎮的人口為20.83萬人 ,占總人口的37.16%;居住在鄉村的人口為35.22萬人,占總人口的62.84%。

風景名勝

人文景觀

兰谿西北部有三大古村:諸葛八卦村、長樂村、芝堰村,其古建築群均已列為全國重點文物保護單位[24]。

此外,全市還有多個散在的古建築被列為浙江省文物保護單位:世德堂、李漁壩、郭氏節孝坊、通洲橋、仁山書院、愛敬堂、孫氏堂樓、積慶堂、西姜祠堂、渡瀆餘慶堂及章氏家廟、生塘胡氏宗祠、上族祠及嘉慶堂、朱家紹德堂、上唐承慶堂、香山寺塔、後龔永錫堂、郎家葆滋堂、山背吳氏宗祠、祝宅祝氏宗祠。

芥子園位於雲山街道蘭陰山麓,是1986年為紀念李漁而建的仿古園林建築,占地13000平方米。[25]

蘭谿市圖集

自然景觀

六洞山風景區位於蘭谿市東郊8公里處,系省級風景名勝區,為喀斯特地貌景區,有溶洞、地下暗河等景觀。[26]

白露山位於北部黃店鎮,為浙江省級風景名勝區「白露山—芝堰省級風景名勝區」的一部分。頂峰海拔445米,山巔有初創於北宋皇祐年間的白露寺。[27]

歷代名人

兰谿擁有眾多歷史名流。東晉隱逸赤松子「僑仙」黃初平[28],五代詩僧貫休,宋朝名儒金履祥、詩人於石,元朝文學家柳貫、大學者吳師道,明朝大學士趙志皋、文學家藏書家胡應麟,明末清初大戲劇家李漁,現代辛亥革命志士蔣鹿珊、文學家及名記者曹聚仁、名媛趙綺霞等。此外還有舒元輿、梅執禮、范浚、范鍾、邵玘、吳履、姜璉、章懋、黃傅、陸震、唐龍、徐用檢等知名人物是兰谿人。

交通

兰谿城因航運而興起。民國時期的調查數據顯示,兰谿在民國時期為浙江省內最大的交通樞紐。[29]

公路建設

兰谿的公路建設始於民國二十一年(1932年)的金蘭線和蘭衢線。現有![]() 杭金衢高速(

杭金衢高速(![]() 滬昆高速)過西南游埠鎮設游埠互通,並在金華近兰谿界設置兰谿互通。

滬昆高速)過西南游埠鎮設游埠互通,並在金華近兰谿界設置兰谿互通。

![]() 330國道由西北至東南斜貫全市;

330國道由西北至東南斜貫全市;![]() 351國道過境。

境內另有省道4條:21省道(

351國道過境。

境內另有省道4條:21省道(![]() 316省道,龍游-諸葛村)、45省道(

316省道,龍游-諸葛村)、45省道(![]() 313省道,金華-兰谿,分為金蘭東線、金蘭中線)、46省道(

313省道,金華-兰谿,分為金蘭東線、金蘭中線)、46省道(![]() 315省道,兰谿-衢州)、47省道(

315省道,兰谿-衢州)、47省道(![]() 314省道,浦江—兰谿,現為351國道一部分)。[5][10]

314省道,浦江—兰谿,現為351國道一部分)。[5][10]

市內已有的蘭江大橋,1972年7月動工,1975年3月竣工,同一年4月1日舉行通車儀式。橋名「蘭江大橋」系郭沫若手筆,是當年中國的十大工程之一。該橋梁工程於1978年獲中國科學大會獎。[30]

隨著![]() 330國道的修築,蘭谿市修建了橫山大橋、黃湓大橋等一批交通主骨架工程。

330國道的修築,蘭谿市修建了橫山大橋、黃湓大橋等一批交通主骨架工程。

![]() 長深高速臨安-金華段目前正在兰谿境內修築[31],於2016年開工,工期4年[32]。

長深高速臨安-金華段目前正在兰谿境內修築[31],於2016年開工,工期4年[32]。

314省道改建[33]為351國道兰谿段的工程許可也已經獲得批准[34],預計能在「十三五」內完成。

鐵路建設

1932年3月建成![]() 浙贛鐵路金(華)蘭(谿)支線,1956年11月開始修建兰谿-銅官鐵路,延伸到嶺後,與

浙贛鐵路金(華)蘭(谿)支線,1956年11月開始修建兰谿-銅官鐵路,延伸到嶺後,與![]() 金蘭支線合稱金嶺線,現稱

金蘭支線合稱金嶺線,現稱![]() 金千鐵路,大致與

金千鐵路,大致與![]() 330國道平行,但大部分區段已停止客運,僅保留貨運功能。而兰谿站則保有一趟前往杭州方向的T7785/7786次列車[注 2][5]

330國道平行,但大部分區段已停止客運,僅保留貨運功能。而兰谿站則保有一趟前往杭州方向的T7785/7786次列車[注 2][5]

此外,金(華)建(德)城際鐵路、浙中城市群軌道交通之金蘭線也已經在規劃當中。[31]

|

城市公共運輸

2020年,兰谿共有城市公交路線15條,城際公交路線5條,城鄉公交路線53條,鄉鎮區間公交路線33條。

水路航運

位於衢江與金華江交匯處的兰谿港曾是浙中重要的交通樞紐,現依然為浙江省五個主要內河港口之一。

蘭江航道全線達到五級航道標準,500噸船舶可以通達兰谿港。[5]

注釋

參考文獻

- ↑ 1.0 1.1 兰溪市第6次人口普查数据公布. [2013-11-23].

- ↑ 2.0 2.1 2012年兰溪市国民经济和社会发展统计公报. [2013-11-24].

- ↑ 新常态下的浙江兰溪:科技创新助传统产业振翅腾飞-中新网. 中國新聞網.

- ↑ 4.0 4.1 4.2 4.3 兰溪概况. 兰谿檔案信息網. 2011-11-16 [2017-07-09].

- ↑ 5.0 5.1 5.2 5.3 城市建設 . 蘭谿市人民政府網站.

- ↑ [1] .兰谿至今究竟有多少年歷史.

- ↑ 《明史/卷44·地理志》:

兰谿府西。元兰谿州。洪武三年三月降爲县。东有铜山,旧产铜。西南有兰溪,即瀫溪也,亦曰大溪,一自衢州之衢港,一自金华之婺港,会于西南兰陰山下,北入严州界。西北有平渡巡检司。北有灵泉乡、龙巖乡二巡检司,废。

- ↑ 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 自然地理 . 蘭谿市人民政府網站.

- ↑ 國家統計局. 统计用区划代码和城乡划分代码. 北京: 國家統計局. 2023.

- ↑ 10.0 10.1 浙江省地图册. 星球地圖出版社. 2006. ISBN 7-80212-093-4.

- ↑ 11.0 11.1 經濟發展 . 蘭谿市人民政府網站.

- ↑ 明朝御史邵玘:古代的“中央巡视组”组长. 浙江在線. [2017-07-09].

- ↑ 萬曆《兰谿縣誌》載:「五月水災甫息,夏仍旱,七月十五又發生洪水,高超前八尺。」(根據洪水痕跡,華東水文站測得當時洪峰水位吳淞高程37.12米)

萬曆《浙江通志》《金華府志》也載:「明永樂十四年五月大水淹溺人畜田廬無算。六月大旱,七月及八月又大水,壞城垣。」 - ↑ 1935年7月4日,《申報》:「杭州通信:浙省此次霪雨兼旬,錢江水勢大漲,上游各縣,山嶺重疊,洪水暴漲。沿江沿溪各處田稻房屋,均遭淹沒,人畜隨水漂流,災民流離失所,死亡者已達數百人,損失巨大。特紛紛電省請辦急振,籌劃善後。省振務會決派員分赴各縣調查受災真相,以便設法救濟。省府連日接各縣長電告災情者,日必數起。茲將各地災況,略志如次。兰谿梅雨兼旬,蘭江水勢猛漲,溪水泛濫,中洲馬公嘴溪西等處,盡成澤國。田禾淹沒,居民搶登樓屋,房屋被水沖毀隨巨浪而去者達數十間,屍身漂流過境者日必十數。水高五丈,已侵入城門、水門、西門、北門、南門,商市完全停頓……」

- ↑ 王恩貺. 从老照片看兰溪洪水. 金華新聞網. 《金華日報》社: 四版. 2016-08-05 [2017-07-09] (簡體中文(中國大陸)).

- ↑ 《蘭谿市志》載,1955年6月21日蘭江水位35.35米,全縣285個村、24818戶、99373人受災。

- ↑ 兰溪防汛工作进入临战状态. 蘭谿市人民政府.

僅2011年就發生了「6·16」、「6·20」兩次特大洪水,給兰谿帶來了嚴重損失。

[永久失效連結] - ↑ 兰溪面临56年来最大洪水考验 官兵守一夜战两次洪峰_中国广播网. 中國廣播網. 中央人民廣播電台 (簡體中文(中國大陸)).

- ↑ 浙江兰溪洪水退却 卫生疾控部门开始防疫消杀工作. 中國廣播網. 中央人民廣播電台. 2017-06-27 [2017-07-09] (簡體中文(中國大陸)).

- ↑ 王瑩. 穆坞枇杷品牌保护面临“四难”. 蘭谿市人民政府. [2017-07-09].[永久失效連結]

- ↑ 兰溪小萝卜通过国家农产品地理标志登记. 蘭谿市人民政府.[永久失效連結]

- ↑ 我市被命名为“中国杨梅之乡”. 兰谿檔案信息網. [2017-07-08].

- ↑ 区域概况. 浙江兰谿統計信息網. [2017-07-08].

- ↑ 全国重点文物保护单位·第一至第五批·第Ⅱ卷. 文物出版社. 2004: 24. ISBN 7-5010-1525-2.

- ↑ 芥子園 . 兰谿地名網.

- ↑ 六洞山(地下長河) . 兰谿地名網.

- ↑ 白露山 . 兰谿地名網.

- ↑ 兰谿地名網. 黄大仙故里. 蘭谿市地名辦. [2017-07-04].

- ↑ Lanxi | TravelZhejiang. TravelZhejiang. [2017-07-05] (美國英語).

- ↑ 兰溪兰江桥_中国路桥_中国桥梁网. 中國路橋.[永久失效連結]

- ↑ 31.0 31.1 蘭谿市人民政府. 兰溪市政府召开第八次常务会议 -- 传达学习暨军民调研工业实体经济时的讲话精神. 蘭谿市人民政府. [2017-07-04].

- ↑ [浙江]临金高速公路开工仪式在兰溪顺利举行(图)-浙江-中华人民共和国交通运输部. 交通運輸部.[永久失效連結]

- ↑ 咨询351国道走向. 金華晚報.[永久失效連結]

- ↑ 351国道兰溪马涧至建德大慈岩段公路通过“工可”评审. 浙江在線. [2017-07-08].